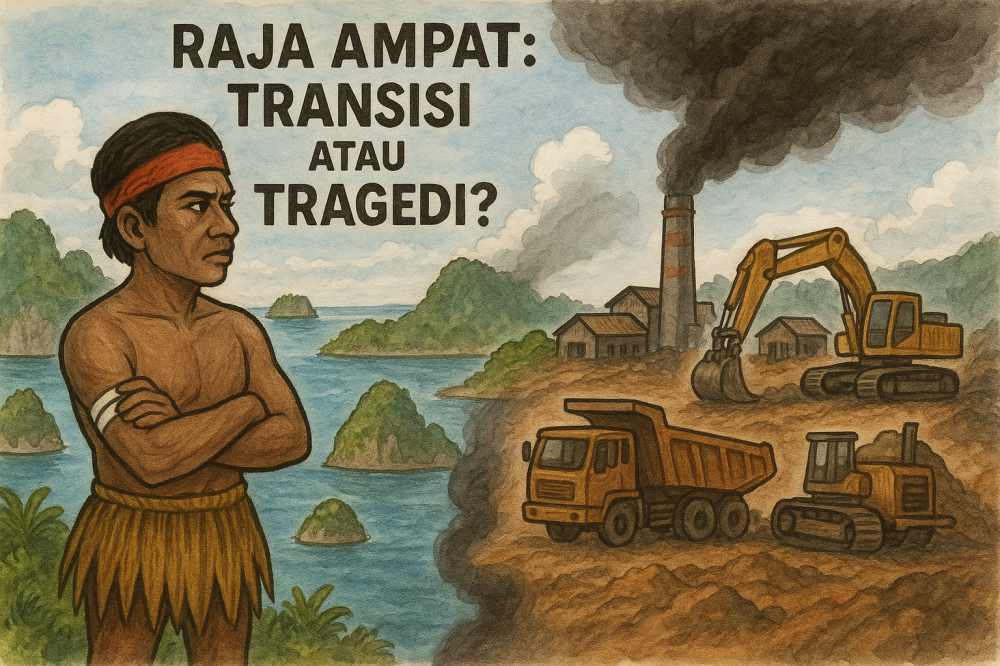

Raja Ampat: Transisi Atau Tragedi?

Realitas getir Papua tak berhenti pada perampasan ruang hidup. Di atas tanah yang kaya akan emas, tembaga, dan nikel, masyarakat asli harus menjual pinang untuk menyambung hidup. Emas yang seharusnya menjadi berkat, justru menjadi kutukan: dicuri oleh korporasi, dibungkus dalam proyek-proyek investasi, dan diamankan oleh senapan. Suara rakyat Papua dibungkam sistematis. Mereka yang bersuara dianggap ancaman; mereka yang melawan seringkali berakhir dalam senyap: hilang, ditangkap, bahkan tewas di ujung peluru. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi berulang, mulai dari pembunuhan di luar proses hukum, intimidasi terhadap aktivis, hingga pembungkaman ruang sipil dan kriminalisasi masyarakat adat. Di Papua, pembangunan seringkali berarti penderitaan. Dan kini, di Raja Ampat, kekerasan itu berganti wajah: dari senjata ke alat berat, dari peluru ke dokumen konsesi tambang, dan pasal-pasal hukum yang dibengkokkan demi kepentingan pemilik modal.

Pulau-pulau kecil yang seharusnya menjadi kawasan konservasi kini dilubangi, dirusak, dan dijual atas nama transisi energi. Apa yang terjadi di Raja Ampat bukan sekadar soal perizinan bermasalah, melainkan potret buram dari model pembangunan yang cacat secara struktural: pembangunan yang mengatasnamakan “kepentingan nasional” tetapi mengorbankan masyarakat adat, merusak ekosistem laut, dan mengabaikan keadilan sosial. Tanah surga ini kian kehilangan identitasnya, ketika hukum digunakan sebagai alat legitimasi bagi kerusakan, bukan sebagai pelindung bagi mereka yang paling rentan.

Kawasan Raja Ampat yang dijuluki “surga kecil yang jatuh ke bumi” merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Menurut Greenpeace dan data UNESCO, lebih dari 75 persen spesies karang dunia berada di sini, bersama 2.500 lebih spesies ikan dan ratusan mamalia serta burung langka. Namun, kekayaan ini tengah digerus oleh industri tambang nikel yang merambah hingga pulau-pulau kecil seperti Gag, Kawe, dan Manuran.

Data citra satelit Greenpeace menunjukkan lebih dari 500 hektare hutan tropis di kawasan itu telah ditebang untuk membuka jalan bagi tambang. Sedimentasi dari aktivitas pertambangan mengancam kelangsungan terumbu karang yang selama ini menjadi penyangga kehidupan laut dan sumber pangan masyarakat adat. Bahkan dua pulau lain (Batang Pele dan Manyaifun) yang berada hanya 30 kilometer dari Piaynemo, ikon karst Raja Ampat, mulai dikapling. Apa yang dulu dilihat turis sebagai lanskap surgawi kini berubah menjadi medan luka ekologis.

Kerusakan ini bukan hanya moral dan ekologis, tapi juga yuridis. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara eksplisit melarang pertambangan di pulau kecil. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XXI/2023 mempertegas larangan itu: eksploitasi di pulau kecil bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan.

Namun perusahaan-perusahaan seperti PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Anugerah Surya Pratama tetap beroperasi. KLHK mencatat hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Bahkan PT ASP dilaporkan membuka tambang di lahan seluas 746 hektare tanpa pengelolaan limbah memadai.

Negara tahu. Pemerintah tahu. Tapi selama bertahun-tahun, pelanggaran ini terus terjadi, menunjukkan bahwa hukum tidak benar-benar berdiri sebagai penjaga keadilan, tetapi sebagai instrumen yang bisa dilonggarkan demi investasi. Dalam banyak kasus, aparat dan birokrat tampak lebih seperti juru bicara korporasi ketimbang penjaga konstitusi. Di negeri ini, suara rakyat sering kali dibungkam dengan alibi pembangunan dan disegel dengan materai investasi.

Respon pemerintah terhadap skandal ini menunjukkan krisis integritas dalam tata kelola lingkungan. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyebut protes Greenpeace “kurang dewasa”. Sebuah komentar yang menggambarkan bagaimana elit negara gagal memahami urgensi ekologis dari krisis ini. Padahal, tanpa tekanan publik dan investigasi media, besar kemungkinan semua ini akan terus berlangsung dalam senyap. Seakan negara lebih takut pada investor daripada pada rakyatnya sendiri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memang menghentikan sementara aktivitas PT Gag Nikel dan berjanji turun langsung ke lapangan. KLHK juga telah menyegel empat tambang dan memproses evaluasi izin. Tetapi pertanyaannya: mengapa harus menunggu tekanan besar sebelum bertindak? Negara tampak cepat bertindak terhadap protes warga kecil, tapi lamban ketika berhadapan dengan korporasi besar. Bahkan ironis, sebagian dari korporasi itu adalah BUMN, milik negara sendiri, seperti Antam. Negara menjadi pemain, wasit, sekaligus pemilik lapangan. Ketika konflik kepentingan dilegalkan, keadilan kehilangan ruang hidupnya.

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tambang nikel bukan hanya menghancurkan hutan dan laut, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial masyarakat adat. Di Raja Ampat, laut bukan hanya sumber pangan, tetapi juga warisan spiritual, budaya, dan sejarah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika perusahaan tambang datang, warga tidak hanya kehilangan sumber penghidupan, tapi juga kehilangan suara. Mereka tidak dilibatkan dalam AMDAL secara substantif. Partisipasi publik hanya menjadi formalitas, bukan forum pengambilan keputusan yang bermakna.

Dislokasi sosial pun mulai muncul: konflik antarwarga, marginalisasi perempuan adat, dan hilangnya pengetahuan lokal. Seperti disampaikan Ronisel Mambrasar dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat, “Tambang nikel mengubah harmoni menjadi konflik.” Dan konflik itu bukan insidental, melainkan konsekuensi langsung dari model pembangunan yang eksploitatif. Model yang melihat tanah sebagai komoditas, bukan sebagai rumah bersama.

Pemerintah berdalih bahwa tambang nikel adalah bagian dari strategi transisi energi. Indonesia ingin menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Tapi bagaimana bisa kita menyebut ini “transisi hijau” jika dibangun di atas perusakan surga ekologis?

Transisi energi seharusnya menjadi kesempatan memperbaiki hubungan manusia dengan alam, bukan melanggengkan kolonialisme lingkungan dengan wajah baru. Jika nikel diambil dengan cara merampas tanah adat, merusak laut, dan menghancurkan biodiversitas, maka transisi itu kehilangan legitimasi moral dan politiknya. Raja Ampat tidak boleh dikorbankan demi ambisi geopolitik yang hanya menguntungkan segelintir elite. Apalagi ketika keuntungan itu tidak kembali kepada masyarakat lokal, tapi mengalir ke kantong investor dan pemilik modal.

Kasus Raja Ampat adalah titik balik. Kita bisa terus melanjutkan jalan ekstraktif ini, atau mulai membangun paradigma baru yang berakar pada keadilan ekologis dan sosial. Untuk itu, beberapa langkah mendesak perlu segera ditempuh. Pertama, cabut semua izin tambang di pulau kecil Raja Ampat. Tidak ada alasan hukum, etis, maupun ekologis untuk mempertahankannya. Kedua, perkuat posisi masyarakat adat sebagai pengelola utama wilayahnya. Mereka bukan objek pembangunan, tetapi subjek yang sah dan berdaulat atas tanah dan laut mereka. Ketiga, alihkan ekonomi dari industri ekstraktif ke konservasi dan ekowisata. Potensi pariwisata berkelanjutan, riset laut, dan ekonomi biru jauh lebih kompatibel dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat lokal. Keempat, tingkatkan transparansi dan pengawasan publik. Semua data izin, audit lingkungan, dan hasil investigasi harus dibuka kepada publik. Media dan masyarakat sipil harus terus dilibatkan.

Jika kita gagal menyelamatkan Raja Ampat, maka semua komitmen iklim, janji pembangunan berkelanjutan, dan wacana transisi energi tak lebih dari retorika kosong tanpa makna. Raja Ampat bukan sekadar surga kecil di Timur Indonesia; ia adalah warisan ekologis dunia dan amanah moral bagi bangsa ini. Kerusakan terhadapnya bukan sekadar kehilangan keanekaragaman hayati, tapi juga bukti kebangkrutan nurani dan kemunduran peradaban.

Transisi energi yang sesungguhnya bukanlah sekadar mengganti bensin dengan baterai, tetapi mengganti cara pandang: dari eksploitasi menuju harmoni; dari kerakusan menuju keadilan ekologis. Bila negara tetap mempertahankan logika kolonial: menambang atas nama pembangunan, menggusur atas nama investasi, dan membungkam atas nama stabilitas, maka yang berubah hanyalah bungkusnya, bukan isinya. Inti masalah tetap: ketimpangan, keserakahan, dan pengkhianatan terhadap rakyat kecil dan alam.

Kini saatnya kita memilih: menjadi bangsa yang menjaga warisan ekologisnya, atau menjadi penjajah atas tanahnya sendiri. Dan sejarah akan mencatat pilihan itu, entah sebagai kehormatan atau sebagai kegagalan.

Artikel Lainnya

-

112413/04/2022

-

405016/05/2020

-

163818/11/2020

-

Jangan Ulang Kesalahan di Lembah Anai

110524/05/2025 -

139514/11/2020

-

423620/11/2020