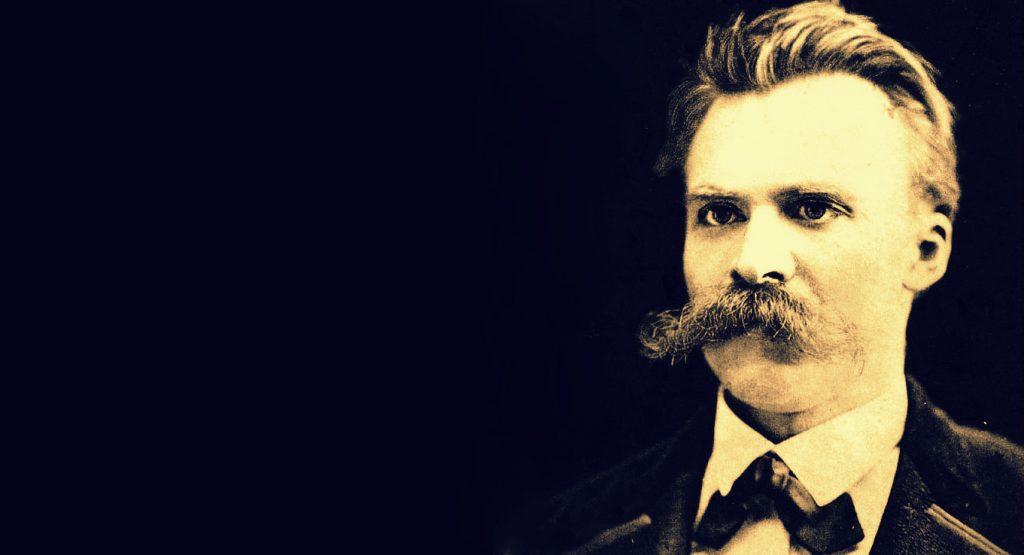

Fatum Brutum Amor Fati: Refleksi Untuk Menjalani Hidup ala Friedrich Nietzsche

“Mencintai takdir seburuk apapun takdirmu” itulah pesan yang tersampaikan dari tulisan-tulisan yang diwariskan oleh Friedrich Nietzsche. Pria yang lahir di Saxony, Persia, pada 15 Oktober 1844 adalah tokoh pertama dari eksistensialisme modern yang ateistis.

Orang yang juga dikenal sebagai “Sang Pembunuh Tuhan” ini menulis bebarapa teks kritis pada agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat dan ilmu pengetahuan, menampilkan kesukaan untuk metafora ironi dan pepatah. Filsafat Nietzsche adalah filsafat bagaimana cara memandang kebenaran atau lebih dikenal dengan istilah filsafat perspektivisme.

Si Pembunuh Tuhan ini muncul di tengah perdebatan usang mengenai: “Tuhan itu ada atau tidak ada, nyata atau tidak nyata.” Di sinilah Nietzsche tampil dan menyatakan bahwa Tuhan itu sudah mati, dan manusialah yang membunuhnya!

Seruan “Tuhan telah mati” yakni bukan Tuhan yang menciptakan dunia, melainkan segala sesuatu yang dianggap absolut di luar diri manusia, sehingga banyak di antara manusia tergantung padanya dan tidak percaya pada diri sendiri.

Dengan adanya Tuhan tersebut, bagi Nietzsche, manusia tidak lagi independen dan gerak geriknya tidak leluasa sehingga tidak mampu memaksimalkan potensi diri sendiri (ST. Sunandi, Nietzsche, 26-26).

Nah, terlepas dari perdebatan di atas, bagaimana konsepsi cinta terhadap takdir ala Friedrich Niezsche?

Sebelumnya harus dipahami, yang dimaksud bukanlah “kecintaan semata”, melainkan cinta terhadap takdir harus dimaknai sebagai usaha untuk memperjuangkan dengan sungguh-sungguh apa yang dicintai.

Bila perlu, apabila manusia itu telah terlanjur terikat dengan niai-nilai absolut tadi, manusia itu harus membakar dirinya sehingga menjadi abu terlebih dahulu untuk memulai memperjuangkan cintanya.

Ungkapan Nietzsche tentang kata “amor fati” mengajarkan kita untuk tidak hanya harus menanggung apapun yang tidak dapat kita ubah, namun kita harus mencintainya. Setiap orang tidak boleh menyerah pada nasib, melainkan setiap orang haruslah menanggungnya, karena itu adalah sikap yang luhur.

Bukankah takdir adalah suatu hal yang niscaya dan tidak bisa dihindari meskipun kebenaran akan takdir itu sakit untuk ditanggung? Konsep Nietzsche tentang kebenaran inilah yang akan kita coba pahami.

Konsep kebenaran bagi Nietzsche adalah “Kehendak Untuk Berkuasa”. Kehendak untuk berkuasa bukanlah sebuah prinsip metafisis seperti arkhe dalam pemikiran filsuf Yunani, atau seperti pikiran cogito pada Descrates, juga bukan roh absolut dari filsafat Hegel. Melainkan sebagai suatu kekuatan untuk memerintah diri sendiri tanpa berpikir tentang pasivitasnya.

Karena konsep inilah Nietzsche dikategorikan sebagai seorang pemikir yang naturalistik di mana Nietzsche melihat manusia tidak lebih dari sekedar makhluk yang memiliki insting-insting alamiah (natural insticts) yang mirip dengan hewan atau makhluk hidup lainnya. Melainkan manusia memiliki klaim kekuasaan yang paling tiranik, yang mampu berkuasa atas dirinya, melaksanakan cintanya, dan menuntaskan atau bahkan merayakan takdirnya.

Namun demikian, walaupun makhluk yang merdeka baik secara pikiran maupun perbuatan, harus diakui bahwa manusia tidak bisa terlepas dari rutinitas yang monoton. Setiap hari tanpa sadar manusia sering terjebak dalam siklus aktivitas yang tiada hentinya. Bagaimana bumi berputar pada porosnya, begitulah kira-kira manusia berputar pada kegiatannya sehari-hari.

Layaknya sebuah lakon dalam bahasa Jawa, setiap orang sibuk memainkan perannya masing-masing dan dipertontonkan di depan orang lain. Baik dia seorang karyawan, buruh pabrik, pengusaha, pejabat negara, dan profesi lainnya. Sayangnya harus diakui jika peran itu sangat absurd dan membosankan untuk ditonton setiap hari.

Dan jika lakon itu terus berlanjut tiada henti sampai takdir (kematian) menjemput, apakah makna yang akan didapat oleh setiap pelakon semasa hidupnya di dunia?

Kegiatan monoton di atas adalah “absurdisme” yang secara tidak sadar dilakukan oleh manusia, dan Friedrich Nietzsche melalui konsep pemikirannya memberi jalan keluar dari absurdnya hidup manusia itu. Melalui kehendak untuk berkuasa (The Will of Power) yang banyak dibahas dan diulas dalam karya Nietzcshe yaitu The Genealogy of Morals, The will to Power, dan Beyond Good and Evil manusia akan meraih hidup bahagia tanpa terikat kepada hal-hal yang ada diluar dirinya.

Seperti halnya, banyak dari kita yang akan merasa tidak bahagia apabila medapat tekanan. Sepeti tekanan dari atasan, dosen, atau pihak yang kita pandang lebih superior dari kita. Namun karena dalam keadaan bahwa kita terikat dengan mereka dan meresa kita lebih inferior, kita biasanya akan diam dan tidak dapat membantah.

Dan pada akhirnya mau tidak mau, keadaan tersebut memaksa kita untuk terus-menerus menuruti perintah mereka. Hal ini memang terkesan biasa, namun bagi orang yang mempunyai kehendak untuk berkuasa, akan memandang ini sebagai upaya merampas kebebasan diri.

Di samping itu bagi orang yang tidak mempunyai kehendak kuasa atas dirinya, untuk menghibur jiwa, orang tersebut akan berasumsi bahwa sikap patuh dan diam ketika dibentak adalah sikap yang mulia dan terpuji, dengan dalih bahwa perbuatan itu memang pantas dilakukan untuk atasan.

Sikap tersebutlah yang oleh Nietzsche disebut sebagai “Moralitas Budak” yaitu tidak pernah berbuat sesuatu atas perintah diri sendiri (ketidakberdayaan) sebab tergantung pada perintah (tuannya). Sebaliknya sikap tuan yang memberikan perintah kepada kita desebut sebagai “Moralitas Tuan” di mana para tuan itu yakin bahwa segala tindakannya adalah baik.

Kemudian sikap diam ketika dibentak dan menganggap itu sebagai perbuatan mulia, disebut sebagai “Transvaluasi Nilai” yaitu sentimen kebencian terpendam yang dipelihara oleh kaum “Bermoralitas Budak” yang kemudian menghasilkan kekuatan kreatif yang menghasilkan nilai-nilai dan menjungkirbalikkan baik-buruk moralitas tuan (Fakhrudin Faiz: 2016). Maka pada prinsipnya kita harus mengubah “Moralitas Budak”menjadi “Moralitas Tuan” untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar.

Yang patut juga kita lihat yakni selama ini kita merasa tidak bebas menjalankan apa yang kita kehendaki. Hal ini disebabkan oleh belenggu tentang moralitas-moralitas seperti apa yang ideal? Karena begitu banyak tindakan-tindan yang dianggap bermoral, namun apabila ditinjau dari sudut pandang lain justru tidak bermoral.

Inilah yang menurut Nietzsche jika moral itu memiliki banyak horizon, dan tidak selalu mengandung kepatutan universal. Ukuran-ukuran moral diciptakan oleh filsuf-filsuf sebelumnya, seperti Sokrates, Plato, Locke, Hegel, Budha, dan lain-lain. Bahkan agama sekalipun membuat batasan tentang mana yang bermoral dan mana yang tidak.

Artinya, semua horizon moral itu “dibuat” dan “dibangun” dari perspektif individu ataupun latar belakang yang berbeda-beda sehingga moral sesungguhnya bukanlah hal yang absolut.

Maka dari itu untuk dapat memaknai hidup yang kita jalani, kita harus bisa menjalankan apa yang kita kehendaki sesuai dengan standar moral yang kita tentukan sendiri. Dan tidak terikat kepada batasan moral yang muncul dari luar diri kita.

Setelah terlepas dari “Moralitas Budak “dan belenggu tentang moralitas mana yang ideal, barulah manusia dapat berkuasa atas dirinya sendiri melalui “Kehendak Untuk Berkuasa” kemudian mencintai takdirnya sepenuhnya!

Artikel Lainnya

-

373331/12/2020

-

34728/02/2025

-

18923/11/2024

-

Dinamika Politik Lokal - Nasional Menuju Pemilu

32104/09/2023 -

Cacian Destruktif dibalik Komentar “SDM Rendah”

75831/10/2024 -

Hegemoni Pilkada 2024: Menggugat Kecurangan dalam Demokrasi

34726/05/2024