Pilkada 2020 dan Imajinasi Anti Korupsi

Keriuhan pilkada 2020 mulai terasa. Sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota siap bereuforia dalam pesta demokrasi. Kalau pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 syarat akan kapitalisasi isu suku, ras, agama, dan antargolongan, maka pilkada serentak 2020 hendak masuk pada ranah diskursus yang lebih substantif dan berkarakter.

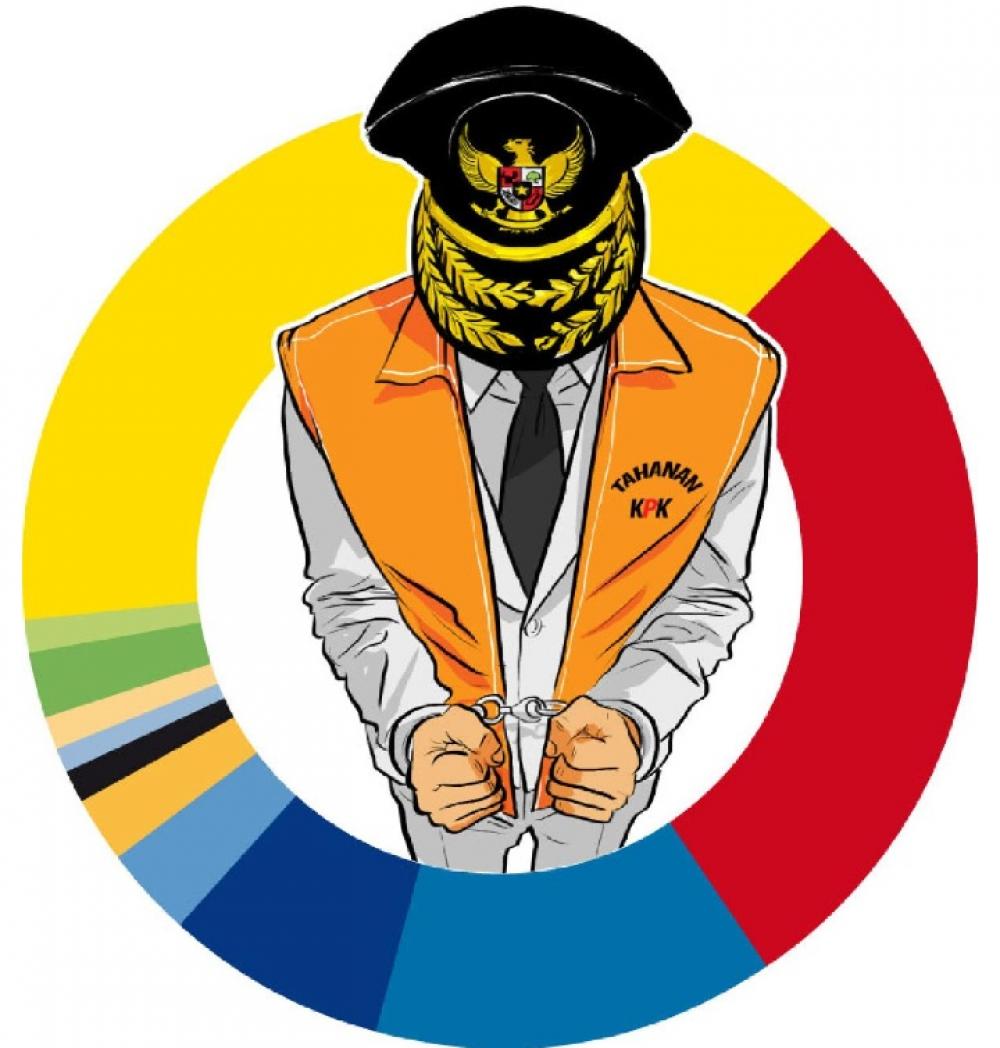

Diharapkan, kontestasi pilkada 2020 merahimi imajinasi anti korupsi sebagai respon serius atas skandal korupsi yang kerap dipertontonkan elite politik pilihan publik.

Efektivitas demokrasi elektoral memang kerap gagal menelorkan elite politik yang anti korupsi. Elite politik yang masuk lewat pintu elektoral justru membahayakan prinsip-prinsip fundamental demokrasi semisal persamaan politik, kedaulatan rakyat/partisipasi, prinsip negara hukum, kepercayaan rakyat dan legitimasi.

Mereka bahkan lebih sering menjadi penikmat kekuasaan dan kurang mendedikasikan diri untuk proyek transformasi positif yang memperjuangkan liberalisasi politik. Buktinya, demi terisi penuhnya kantong-kantong kekuasaan, mereka mengkapitalisasi penguatan plutokrasi, suatu sistem politik yang dikuasi oleh pemilik modal atau kapitalis.

Akibatnya, serangkaian aksi penangkapan dan proses hukum dilancarkan KPK terhadap mereka. Misalkan saja, dari rentang waktu 2004 hingga 2017, KPK mencatat ada 85 kepala daerah yang berurusan terjerat skandal korupsi (Kompas, 3 Januari 2018).

Sementara itu, sepanjang bulan Januari-Oktober 2019, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap tujuh kepala daerah. Secara keseluruhan, terdapat 119 kepela daerah yang diproses KPK sejak 2002-2019. Dari semuanya itu, provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menempati posisi teratas dengan 14 kepala daerah yang diproses hukum (CNN Indonesia, 9 Oktober 2019). Dan untuk sementara, dari tahun 2014-2020, KPK telah menjaring 14 kepala daerah yang terlibat kasus suap, salah satunya Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.

Defisit Representasi

Potret di atas jelas memperlihatkan adanya defisit fungsi representatif. Ini terjadi, karena elite politik yang sejatinya menjadi jembatan representatif publik kerap menggeser prioritas politik. Bahwa dengan alih-alih mendengungkan kesejahteraan dan pemerintahan yang bebas korup, aktivitas kekuasaan politik malah mengurusi kepentingan pemodal.

Akibatnya, kekuasaan politik tidak lagi dilegitimasi oleh partisipasi publik, melainkan oleh keuntungan ekonomis dalam suatu hubungan trasaksional.

Sungguh Ironis, kekuasaan politik di sini dimonopoli oleh elite penguasa yang korup. Maka, benarlah Jeffrey A. Winter dalam Oligarchy, bahwa tatanan hukum dan politik dibuat bukan untuk berpihak pada masyarakat melainkan kepada para oligarki yang memegang kendali atas suatu daerah dan bahkan negara.

Di sisi lain, elite politik seolah lupa bahwa orientasi kepemimpinan mesti memperkuat imajinasi kebangsaan.

Mereka lupa bahwa ada logika kontrak sosial yang harus dituntaskan. Bahwa, di satu pihak publik menitipkan harapan kepada mereka dan di pihak lain elite bertanggung jawab memenuhi harapan itu. Nyatanya, ada ambiguitas ucapan dan ambivalensi tindakan. Jembatan representasi publik dipatahkan. Malah jembatan representai publik yang dimandatkan kepada elite kekuasaan mengalami patahan tak tersambungkan. Patahan ini terjadi, karena memang kualitas lembaga-lembaga penting yang menangani urusan kewarganegaraan, hukum, serta tata kelola pemerintahan dan perwakilan mengalami kemandekan sehingga mengakibatkan stagnansi pada demokrasi Indonesia (Jurnal Prisma, 2017).

Lebih jauh, problem ini berpotensi memunculkan sikap skeptisisme politik terhadap elite politik, bahkan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, juga terhadap demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, probabilitas tumbuhnya masyarakat yang tidak percaya (distrust) pada penegakan hukum dan peran negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) makin besar.

De facto, keadaan ini memudarkan kualitas respresentasi elite serentak menjadi ancaman dan momok yang menakutkan bagi perkembangan kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia. Mudah-mudahan faktum ini bukanlah suatu signal kematian demokrasi representasi.

Imajinasi Anti Korupsi

Mengacu pada problem di atas, muatan imajinasi pilkada 2020 mesti menjegal kemunculan elite berwatak korup. Kita tidak ingin impian kolektif (collective dream) publik dinodai oleh masuknya predator sindikalisme berupa elite korup. Ada tiga hal yang begitu urgen.

Pertama, melalui prinsip kedaulatan rakyat, publik mesti sadar bahwa elite politik berada di bawah kontrol nyata publik. Publik di sini secara efektif dapat menentukan siapa pemimpinnya dan ke mana arah dasar pembangunan hendak dibawa. Itu artinya, publik mesti jeli mendeteksi manuver politis elite politik dan track record-nya. Mereka, elite politik biasanya tak sungkan memakai baju kepentingan publik, sambil menyuguhkan varibael "interversi" semisal identitas, gerakan populisme pun intimidasi.

Selain itu, elite korup biasanya memanfaatkan celah-celah dalam mekanisme demokrasi. Mereka memainkan prinsip mayoritas dengan memburu kepentingannya yang partikular dengan cara membeli suara terbanyak. Karena itu, dalam kampanye elektoral pun sesungguhnya logika elite korup itu dapat dideteksi.

Untuk itu, publik kiranya sadar bahwa korupsi menggoblokkan bangsa secara sosial dan budaya. Korupsi pun membentuk mental korup dengan ahklak moral yang rendah.

Kedua, peran partai politik. Sebagai "pemasok" kandidat, partai politik kiranya dapat mendelegasikan kandidat yang berkualitas.

Melalui cara ini, partai politik memberi jaminan bahwa kelak elite pilihan partai politik sanggup menerjemahkan political will. Partai harus mampu menegakkan aturan partai dan keadilan bagi anggotanya serta dapat berfungsi sebagai saluran masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Ini penting, agar kelak partai politik tidak mengorbankan kepentingan dan aspirasi rakyat demi kepentingan elite dan kekuasaan.

Namun demikian, partai politik mesti bebas dari kolusi dan koalisi cair yang didukung kartel ekonomi-politik. Apalagi Andreas Ulfen dalam Political Parties in Post-Suharto: Between Politik Aliran and Philippinisasi (2013) pernah menyebut, bahwa partai politik itu miskin ideologi dan krisis kaderisasi. Karena itu, mestinya ada reformasi kelembagaan agar tercipta keadaban institusional yang anti korupsi serta sanggup mendekatkan platform politik dengan realitas kebijakan yang ada di tengah publik.

Ketiga, peran media. Kemunculan elite korup sebenarnya dapat dihambat dengan memperkuat mekanisme-mekanisme demokratis termasuk kebebasan pers.

Kebebasan pers diyakini memungkinkan munculnya pejabat-pejabat politik yang jujur. Melalui sistem kontrol serta sorotan media massa yang ketat, elite politik yang punya ambisi politik merasa diawasi. Itu artinya, kejujuran merupakan alternatif yang lebih rasional dari pada penipuan dan pencurian serta penyelewengan. Di balik itu, media pun tidak boleh berafiliasi dengan kepentingan politik praktis agar tidak kehilangan kreativitas pelayanan dan profesionalismenya.

Akhirnya, laju pilkada mendatang diharapkan tidak hanya menyangkut pertarungan politik antagonistik yang zero-sum-game untuk memperebutkan kekuasaan belaka. Dan juga, tidak semestinya merupakan pertarungan antar-kelompok elite, suatu konsentrasi elektoral politico-business oligarch, di mana rezim yang ada adalah hybrid berkarakter otoritarian namun berkerangka demokrasi elektoral. Tetapi, perayaan pilkada 2020 hendaknya mengandung imajinasi anti korupsi.

Lewat imajinasi ini, kita kemudian disadarkan bahwa korupsi itu membangkrutkan negara, merusak peradaban, memiskinkan kebudayaan dan merampas hak publik.

Artikel Lainnya

-

275224/09/2024

-

25423/06/2024

-

230021/10/2019

-

Bonus Demografi dan Masa Depan Generasi Islam Indonesia

211524/01/2021 -

UU Cipta Lapangan Kerja: Jawaban bagi Para Pengangguran

152805/12/2020 -

56615/02/2023