No Viral, No Justice: Kegagalan Hukum, Kekuatan Rakyat, dan Krisis Keadilan di Indonesia

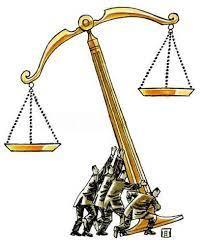

Di tengah maraknya peristiwa hukum di Indonesia, muncul suatu fenomena yang menggambarkan betapa lemahnya sistem keadilan kita: "No Viral, No Justice." Ungkapan ini bukan sekadar cermin dari realitas sosial, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar utama keadilan.

Jika hukum bekerja sebagaimana mestinya, maka keadilan tidak seharusnya bergantung pada seberapa besar perhatian publik terhadap suatu kasus. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: keadilan baru ditegakkan ketika masyarakat secara kolektif menyuarakan ketidakadilan melalui media sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan dua realitas yang bertentangan. Di satu sisi, ini menegaskan bahwa rakyat memiliki kekuatan untuk menekan hukum agar bertindak secara adil. Namun di sisi lain, ini juga mengungkapkan bahwa hukum di Indonesia tidak berjalan secara independen, melainkan menunggu dorongan eksternal agar bekerja sebagaimana mestinya.

Hukum yang Tertidur, Keadilan yang Harus Diperjuangkan

Dalam pemikiran klasik, hukum idealnya adalah sebuah institusi yang beroperasi secara independen dan objektif. Konsep ini dapat kita temukan dalam pemikiran Aristoteles, yang membedakan antara nomos (hukum sebagai tatanan yang tetap) dan dike (keadilan sebagai prinsip yang menghidupi hukum itu sendiri). Jika hukum berjalan tanpa prinsip keadilan, maka ia hanyalah serangkaian aturan tanpa jiwa, yang bisa dimanipulasi oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.

Di Indonesia, hukum sering kali lebih mendekati bentuknya yang paling kaku: sebuah sistem yang bekerja bukan untuk melayani keadilan, tetapi untuk melanggengkan kepentingan mereka yang berada di posisi kuasa. Banyak kasus ketidakadilan yang terjadi tanpa pernah mencapai tahap penyelesaian yang adil, kecuali jika ada tekanan publik yang cukup besar untuk menggerakkan mesin hukum yang lamban. Hal ini menandakan bahwa hukum tidak bekerja secara proaktif dalam menjamin keadilan, melainkan reaktif terhadap tekanan sosial yang muncul.

Kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy, misalnya, baru mendapatkan perhatian serius setelah video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Tanpa viralitas, ada kemungkinan besar kasus ini akan ditangani dengan cara yang jauh lebih lunak atau bahkan diabaikan. Hal yang sama terjadi dalam kasus Brigadir J, di mana narasi awal yang disampaikan oleh pihak berwenang adalah bahwa peristiwa tersebut merupakan baku tembak, sebuah narasi yang dengan cepat runtuh setelah masyarakat menekan untuk adanya investigasi lebih lanjut.

Jika kita melihat fenomena ini melalui kacamata filsafat hukum, kita bisa memahami bahwa hukum di Indonesia masih jauh dari konsep "rule of law" yang sejati. Hukum seharusnya menjadi instrumen yang menjamin keadilan tanpa perlu tekanan dari luar. Namun, dalam banyak kasus, hukum justru menjadi sesuatu yang pasif, yang menunggu untuk digerakkan oleh arus besar opini publik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak memiliki daya hidupnya sendiri, tetapi hanya akan berfungsi jika masyarakat cukup lantang dalam menuntut keadilan.

Keadilan yang Tidak Universal: Hukum sebagai Komoditas

Dalam filsafat keadilan John Rawls, keadilan adalah prinsip yang harus dijamin secara merata untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Namun, di Indonesia, keadilan sering kali tidak bersifat universal, melainkan bersifat transaksional. Hal ini dengan tajam dikritik dalam lagu "Bayar Bayar" dari Band Sukatani, yang secara satir menggambarkan bagaimana segala sesuatu di negeri ini tampaknya dapat diperjualbelikan, termasuk hukum dan keadilan.

Jika keadilan benar-benar merupakan hak fundamental setiap warga negara, seharusnya ia dapat diakses tanpa perlu viralitas atau tekanan publik yang besar. Namun yang terjadi adalah sebaliknya: keadilan menjadi sesuatu yang langka, yang hanya bisa diperjuangkan melalui kegaduhan sosial. Dalam kondisi seperti ini, keadilan tidak lagi menjadi sesuatu yang inheren dalam sistem hukum, melainkan menjadi sesuatu yang harus "diperoleh" dengan usaha keras.

Fenomena ini juga mencerminkan ketimpangan sosial yang akut. Mereka yang memiliki akses terhadap media dan mampu menarik perhatian publik memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan keadilan, sementara mereka yang tidak memiliki platform atau pengaruh sering kali harus menerima ketidakadilan tanpa ada mekanisme yang dapat membelanya. Dalam situasi seperti ini, hukum bukan lagi alat untuk melindungi semua warga negara secara setara, tetapi menjadi alat yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk membuat sebuah kasus menjadi viral.

Tekanan Publik: Kekuatan Rakyat atau Kemerosotan Hukum?

Dari satu sisi, fenomena "No Viral, No Justice" dapat dibaca sebagai bukti bahwa rakyat memiliki kekuatan untuk menekan sistem hukum agar lebih adil. Dalam masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital, media sosial telah menjadi alat ampuh untuk mengorganisir opini publik dan mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan, melainkan terus berjuang untuk menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang memiliki kewenangan.

Namun, dari sisi lain, ketergantungan pada viralitas sebagai satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan juga mengungkapkan kelemahan mendasar dalam sistem hukum kita. Jika hukum benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, seharusnya keadilan bisa ditegakkan tanpa perlu tekanan eksternal. Ketika keadilan hanya bisa dicapai dengan cara yang demikian, maka kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah krisis hukum yang mendalam: hukum tidak lagi menjadi institusi yang dapat diandalkan, tetapi menjadi entitas yang hanya bergerak jika dipaksa oleh kekuatan eksternal.

Fenomena tersebut juga menciptakan risiko besar: ketika hukum tunduk pada tekanan publik, ada kemungkinan bahwa keputusan-keputusan hukum tidak lagi dibuat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang objektif, melainkan berdasarkan tuntutan emosional yang berkembang di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan fenomena trial by social media, di mana seseorang bisa dihukum bukan karena proses hukum yang sah, tetapi karena opini publik yang terbentuk di media sosial. Jika ini terus terjadi, maka hukum bisa kehilangan independensinya dan justru menjadi alat dari opini mayoritas, bukan dari prinsip-prinsip keadilan yang sejati.

Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan

Jika fenomena "No Viral, No Justice" terus berlanjut, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin terkikis. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berujung pada anarki hukum, di mana masyarakat tidak lagi mempercayai sistem hukum dan memilih untuk menyelesaikan persoalan dengan cara mereka sendiri. Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda.

Reformasi ini tidak hanya mencakup penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku ketidakadilan, tetapi juga membangun kembali fondasi etika dalam sistem peradilan. Hukum harus kembali menjadi alat yang berfungsi secara independen dan objektif, tanpa harus menunggu tekanan dari masyarakat. Selain itu, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosialnya, memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

Pada akhirnya, pertanyaan besar yang harus kita hadapi adalah: apakah kita akan terus hidup dalam sistem hukum yang hanya bergerak jika dipaksa oleh publik? Ataukah kita akan membangun sistem hukum yang benar-benar adil, di mana keadilan tidak perlu diperjuangkan dengan viralitas, tetapi dijamin sebagai hak fundamental bagi setiap warga negara? Jika keadilan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan tekanan sosial, maka kita sebenarnya telah gagal dalam membangun negara hukum yang sejati.

Artikel Lainnya

-

55126/11/2024

-

59912/10/2023

-

98028/12/2022

-

Berdamai dengan Noda Hitam Sejarah Bangsa

60127/01/2024 -

Pertambangan Nikel di Raja Ampat, Ancaman Bagi Surga Bawah Laut

28925/06/2025 -

Pertarungan Keras Pemilu 2024: King Maker vs King Maker

74008/10/2022