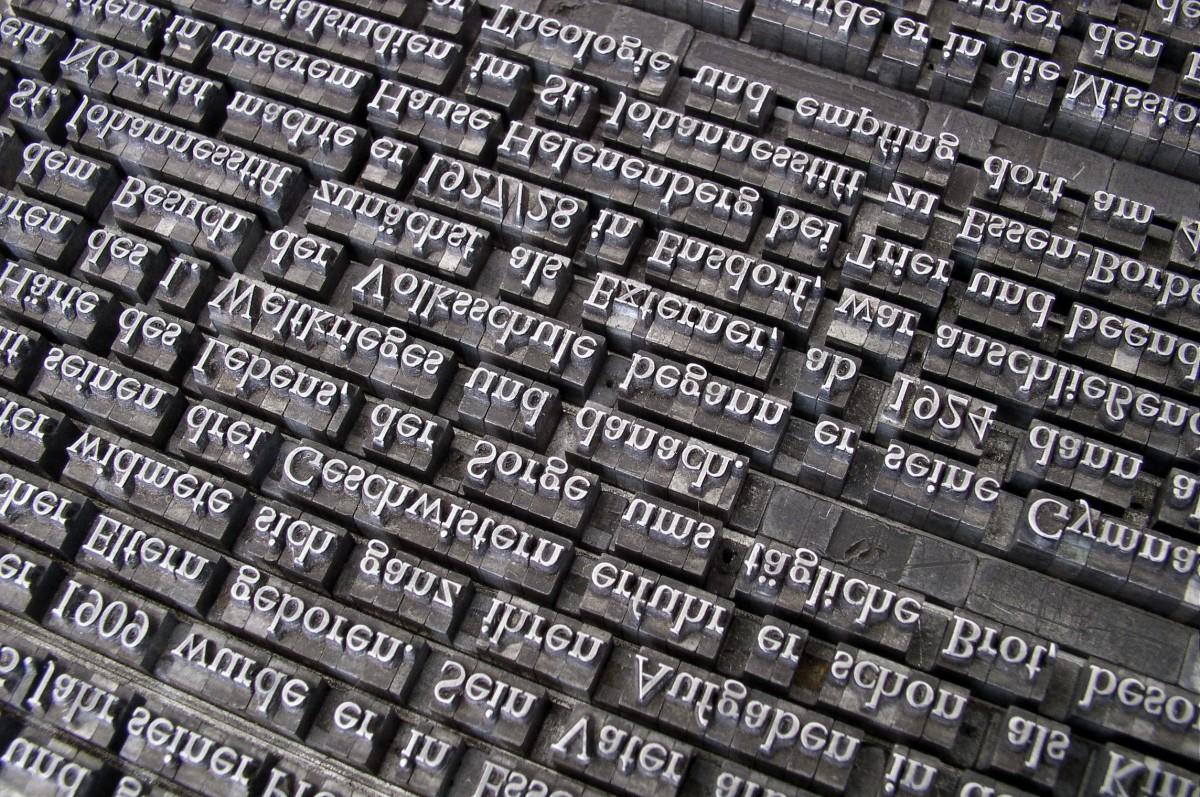

Mengendus Jejak Ekologi Bahasa

Salah satu isu yang hangat dibicarakan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini adalah persoalan mengenai lingkungan. Berbagai perubahan lingkungan memengaruhi kehidupan masyarakat. Misalnya, perubahan iklim (climate change) akibat efek rumah kaca yang berimplikasi pada naiknya permukaan air laut. Secara masif, hal ini pun dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat pesisir. Bahkan, di daerah pegunungan, yakni semakin menekan terjadinya berbagai perubahan lingkungan ragawi.

Selain itu, adanya pelbagai perubahan sosio-ekologis dalam masyarakat akibat bencana alam, imigrasi dan transmigrasi, juga perubahan penamaan wilayah ataupun tempat tertentu. Lebih lanjut, perubahan ekologis pun turut memengaruhi pergeseran nilai, ideologi, budaya sebagai bagian dari kearifan lokal dan identitas keetnikan sebuah masyarakat.

Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa konsep ekologi tidak otonom, tetapi menggandeng semua aspek kehidupan manusia, termasuk bahasa. Bahasa pun mengalami perubahan, bahkan berada di ambang kritis dan semakin sulit untuk “hidup”, bertahan, dan terwariskan pada generasi muda. Belum lagi adanya hegemoni dan dominasi beberapa bahasa internasional, bahasa regional, maupun nasional yang semakin mengkhawatirkan keberadaan bahasa-bahasa minoritas di sebuah wilayah atau lingkungan.

Sisi lain, bahasa memengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan manusia. Tentu, hal tersebut berimplikasi positif terhadap lingkungan fisik, yakni adanya keterpeliharaan dan terwariskannya lingkungan itu pada generasi berikutnya. Namun, sebaliknya dapat berimplikasi negatif, yakni terjadinya pelbagai perubahan, ketidakseimbangan, dan kerusakan ekosistem. Perubahan timbal balik antara lingkungan dan bahasa tersebut diakrabi melalui kajian ekologi bahasa.

Ekologi bahasa terbilang baru dalam kajian linguistik, karena baru dikenal oleh Einar Haugen (1972) dalam tulisannya bertajuk Ecology of Language. Walaupun demikian, beberapa kajian bahasa yang melibatkan ekologi telah ada jauh sebelumnya.

Perkembangan selanjutnya, ekologi bahasa bermetamorfosis menjadi ekolinguistik, baik dalam konsep metaforis maupun natural, karena pencakupannya yang luas, sekaligus para pakar bahasa dapat bekerjasama dengan berbagai disiplin ilmu dalam memahami interaksi antar bahasa.

Sekalipun sudah lama muncul, ekolinguistik bagaikan terlepas dari lirikan dan perhatian para linguis Indonesia. Tidak banyak program studi (Pendidikan) Bahasa dan Sastra Indonesia di Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri, baik tingkat sarjana, magister, maupun doktoral yang menempatkan ekolinguistik sebagai bidang kajian. Bahkan, tidak sedikit para pakar bahasa atau linguis yang menganggap pengimplementasian ekolinguistik tidak urgen dalam struktur kurikulum dan pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan.

Tentu, hal itu merupakan keprihatinan. Linguistik sebagai bagian integral masyarakat, (sepertinya) masih menaifkan ekolinguistik di tengah dunia yang sedang berjuang melawan berbagai bentuk perusakan ekologi.

Salah satu penyebab kenaifan tersebut adalah kurang memadainya pemahaman hakikat ekolinguistik di kalangan para akademisi dan bahasawan kita.

Sisi lain, kajian memadai mengenai hakikat ekolinguistik kurang mendapat prioritas urgensi untuk digelorakan. Karena itu, kesadaran dalam bidang apa pun, termasuk bahasa selalu harus dibangun atas dasar pemahaman yang kuat mengenai konsep-konsep dasarnya, karena ke depan masyarakat akan menerapkan aneka fungsi bahasa dalam kesadaran hakikat ekolinguistik.

Ekolinguistik dapat dipilah menjadi ekolinguistik natural dan metaforis. Dimensi alam berhubungan dengan bahasa dan kemudian melahirkan konsep ikonisitas. Dimensi ini sudah banyak dikaji dalam disiplin envirilinguistik. Sebaliknya, dimensi metaforis berhubungan dengan strata sosial, status sosial, kebudayaan, etnisitas, dan semacamnya masih jauh dari jangkauan kajian dan penelitian.

Bahkan, persoalan bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat, seolah-olah selesai dipelajari dalam sosiolinguistik. Bahasa dalam hubungannya dengan kejiwaan, seolah-olah selesai dipelajari dalam psikolinguistik. Demikian pula, bahasa dalam kaitannya dengan variasi geografis tertentu, seakan dianggap tuntas dalam kajian dialektologi. Jika demikian, maka berakhirlah riwayat bidang-bidang interdisipliner bahasa itu.

Perkembangan mutakhir bidang-bidang interdisipliner di atas tidak pernah dipikirkan, apalagi dikaji secara ilmiah dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka ketika ditanyakan kepada seorang pakar dalam bidang-bidang tersebut perihal kemungkinan perkembangan mutakhirnya, tidak pernah ditemukan respon yang memadai, apalagi berdimensi memuaskan. Persoalannya satu saja, yakni bahwa kemutakhiran bidang-bidang interdisipliner tersebut sesungguhnya berada dalam wadah ekologi bahasa atau ekolinguistik yang sifatnya metaforis itu.

Haugen (1972) telah lama menyebut bahwa sesungguhnya bidang-bidang interdisipliner berkembang secara natural atau wujud dari natural development. Sesungguhnya, semakin bervariasi dan kompleksnya bidang-bidang yang berhubungan dengan bahasa pada akhir-akhir ini. Bahkan, dalam kaitan dengan hukum dan perundang-undangan, bahasa berhubungan erat hingga melahirkan linguistik forensik.

Lebih lanjut, jika dicermati lebih jauh, bahasa juga berhubungan erat dengan perkara hak asasi (human rights) hingga melahirkan istilah linguistic human rights.

Kendati bidang kajian itu tidak banyak disentuh di Indonesia, setidaknya kita mendapat inspirasi bahwa ke depan kajian bahasa tidak dapat mengabaikan bidang ini. Hal ini merupakan bukti bahwa studi linguistik kini berdinamika secara natural melampaui sekat-sekat penyebutan bidang-bidang interdisiliner tersebut. Artinya, kajian linguistic human rights dan linguistik forensik kini juga dapat disebut bidang ekologi bahasa atau ekolinguistik metaforis.

Sementara itu, tidak terelakan lagi bahwa ekolinguistik pun harus dilibatkan dalam proses pembelajaran bahasa di lembaga-lembaga pendidikan. Sebab dalam ekolinguistik terkandung nilai mendasar, yakni preservasi dan penyelamatan nilai-nilai kebijaksanaan dan kearifan lokal yang mustahil dilepaskan dari praksis pembelajaran bahasa.

Perkembangan dan kemajuan globalisasi sekarang ini menuntut preservasi dan penyelamatan nilai-nilai kebijaksanaan dan kearifan lokal mendapat tempat yang lebih tepat. Karena itu, ekolinguistik harus dijadikan urgensi untuk dikaji dalam studi (pendidikan) bahasa, karena keberadaannya mencari representasi diskursif yang dapat berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

Artikel Lainnya

-

55020/12/2022

-

165628/07/2020

-

62327/06/2025

-

Krisis Migrasi Spanyol: Tantangan dan Peluang

11904/07/2025 -

Perubahan Iklim dan Kepulauan Pasifik

295303/11/2020 -

Wacana Politik: Mendulang Aspirasi atau Menebar Sensasi?

199010/12/2019