Aktivisme Digital All Eyes On Papua: Bentuk Solidaritas Atau Banalitas?

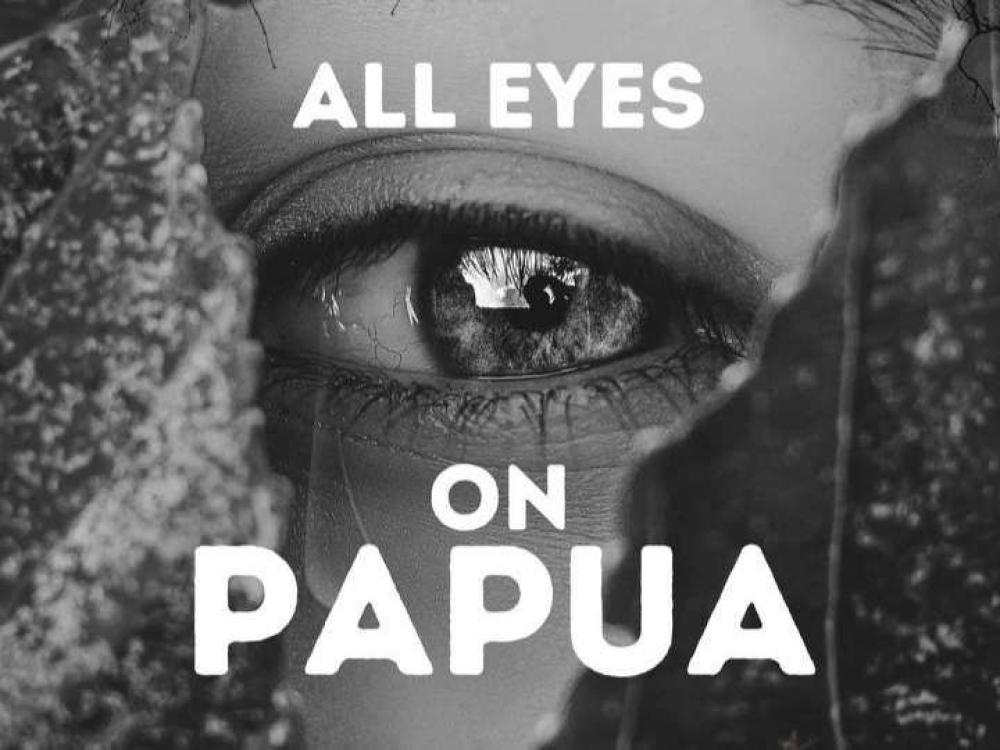

Poster dan tagar "All Eyes On Papua" menggema di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir. Slogan yang berarti “semua mata tertuju pada Papua” ini viral setelah dibagikan jutaan netizen di penjuru Tanah Air. Poster hitam-putih yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan ini menampilkan visualisasi sebuah mata yang berkaca-kaca mengintip di balik celah pepohonan dengan pandangan kosong mengarah ke depan.

"All Eyes On Papua" bukanlah gambar maupun kata-kata belaka, melainkan gerakan sosial di ruang maya yang menyerukan solidaritas dan dukungan kepada masyarakat adat Papua, terkhusus Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, yang terus memperjuangkan nasib dan haknya. Mereka berjuang mempertahankan hutan adat yang terancam dirampas oleh pemerintah dan perusahaan sawit dengan mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Agung.

Masyarakat Suku Awyu menggugat Pemerintah Provinsi Papua atas izin lingkungan hidup kepada PT Indo Asiana Lestari untuk 36.094 hektare lahan yang sebagian besar ialah hutan adat marga Woro, bagian dari Suku Awyu. Sebelumnya pejuang lingkungan hidup dari Suku Awyu, Hendrikus Woro, mengajukan gugatan di pengadilan tingkat pertama dan kedua, namun ditolak. Kini, MA menjadi harapan terakhir mereka untuk mempertahankan hutan warisan leluhur dan sumber penghidupan mereka.

Sementara itu, sub suku Moi Sigin tengah menghadapi PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) yang berencana mengalihfungsikan 18.160 hektare hutan adat menjadi perkebunan sawit. Setelah izin usaha PT SAS dicabut pemerintah pusat pada 2022 lalu, perusahaan ini mengajukan gugatan balasan ke PTUN Jakarta. Suku Moi Sigin akhirnya melawan dengan menjadi tergugat intervensi di PTUN Jakarta dan kini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, (Tempo.co, 5/6/2024).

Meskipun "All Eyes on Papua" ditujukan untuk menyorot konflik agraria di Suku Awyu, namun telah memicu pembahasan lebih kompleks terkait berbagai persoalan di Papua. Misalnya masalah akses pendidikan dan kesehatan yang masih minim, kematian akibat kelaparan yang terus berulang, hingga konflik bersenjata yang tidak kunjung usai. Sesuai artinya, seruan ini mengajak semua mata untuk tertuju ke Papua, wilayah terjauh yang sering diabaikan dan jarang mendapat perhatian dari pemerintah.

Bermula dari “All Eyes On Rafah”

Aktivisme digital "All Eyes On Papua" viral dan menjadi sorotan publik tidak lama setelah sebelumnya media sosial diramaikan dengan poster bergambar tenda-tenda pengungsi berwarna putih bertuliskan kalimat "All Eyes On Rafah". Gambar yang juga dibuat mengunakan kecerdasan buatan tersebut ingin menggugah kesadaran moral dan sosial masyarakat di seluruh penjuru dunia terkait tragedi yang terjadi di Rafah, sebuah kota di selatan Jalur Gaza, Palestina.

Rafah ialah kamp pengungsian warga Palestina yang menjadi target serangan brutal Israel. Negara ini baru saja meluncurkan dua serangan mematikan ke Rafah. Pengeboman pada Minggu (26/5/2024) menewaskan 45 orang di al-Mawasi di Rafah Barat. Pada Selasa (28/5/2024), 21 orang di kamp pengungsian sebelah barat Rafah tewas. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Gaza, sejak konflik ini terjadi pada 7 Oktober 2023, Israel telah membunuh sedikitnya 36.171 orang di Gaza, (Liputan6.com, 31/5/2024).

Tragedi inilah yang membuat gerakan "All Eyes On Rafah" viral. Ameera Kawash, seniman keturunan Palestina-Irak-Amerika, membuat poster tersebut dengan AI untuk menyuarakan konflik di Palestina. Slogan ini berasal dari ungkapan Richard Rik Peeperkorn, perwakilan WHO untuk Gaza dan West Bank, yang pada Februari lalu, menyatakan, "All eyes are on the impenting Rafah offensive.” Artinya, semua mata tertuju pada serangan Rafah yang akan datang. Ungkapan ini disinyalir mengilhami munculnya slogan "All Eyes On Rafah" hingga viral di media sosial.

Hanya Sebatas Tren?

Pertanyaan penting yang diajukan dalam aktivisme digital “All Eyes On Papua” ialah, apakah aksi ini benar-benar dilakukan atas kesadaran dan solidaritas, atau hanya sebatas mengikuti tren belaka? Pasalnya jika melihat media sosial saat ini, tagar “All Eyes On Papua” seolah sudah lenyap. Seruan ini hanya ramai dalam waktu satu pekan saja. Setelah itu, publik di jagat maya seolah langsung terdiam ketika isu dan tren di media sosial sudah berganti.

Pada realitanya, tagar “All Eyes On Rafah” tidak lepas dari kritik dan kecaman. Pasalnya gambar yang diunggah di media sosial ialah foto palsu yang dihasilkan dari kecerdasan buatan. Foto ini dianggap mereduksi gambaran nyata dari kekejaman tentara Israel yang mengakibatkan banyak warga Palestina kehilangan nyawa. Gambar yang tersebar di berbagai platform media sosial tidak menunjukkan kondisi asli, justru malah terlihat bersih dan tidak sesuai dengan situasi nyata di lapangan.

“All Eyes On Papua” muncul sebagai bentuk duplikasi atau tiruan dari “All Eyes On Rafah”. Algoritma media sosial memang cenderung mendorong para penggunanya mengikuti sesuatu yang trending dan viral, dengan cara menyukai, membagikan, dan mengomentari. Inilah fenomena nyata yang terjadi dalam masyarakat kita. Banyak orang hanya sekadar ikut-ikutan tren dan melakukan aksi ini bukan atas kesadaran dan sikap skeptis tentang apa sebenarnya yang terjadi di Papua dan mengapa baru ramai disuarakan saat ini.

Dalam psikologi sosial, fenomena ikut-ikutan tren ini dipengaruhi oleh bandwagon effect, yakni ketika orang melakukan sesuatu karena cenderung mengikuti arus, atau setelah melihat orang lain melakukannya. Dalam konteks ini, pengguna terdorong untuk mengunggah poster “All Eyes On Papua” setelah melihat teman di dunia maya juga melakukan hal serupa. Menurut Rikkers (2002), salah satu ciri orang yang terkena bandwagon effect memiliki alasan yang dangkal dan kurang rasional dalam membuat keputusan dan menentukan pilihannya, sehingga hanya cenderung ikut-ikutan saja. Jika demikian, maka aksi yang digaungkan hanyalah solidaritas semu karena tidak mendalam dan tidak disertai ketulusan.

Mampukah Membawa Perubahan Sosial?

Papua adalah wilayah di Indonesia dengan sejumlah permasalahan yang kompleks. Mulai dari ketegangan sosial-politik, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kesenjangan pembangunan, konflik antar suku, diskriminasi rasial, ketidaksetaaraan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, serta persoalan lainnya. Masalah-masalah ini sejatinya sudah ada sejak dulu dan belum terselesaikan hingga saat ini.

Namun persoalan di Papua baru ramai dibicarakan baru-baru ini lewat tagar “All Eyes On Papua”. Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat selama ini terkesan tidak peduli dan baru menunjukkan solidaritasanya sekarang. Gispa Ferdinanda, perempuan muda asal Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dalam laporan BBC News, mengaku merasa kecewa karena perlu waktu lama membuat masyarakat Indonesia bersolidaritas untuk Papua.

Suku Awyu bukanlah satu-satunya kelompok di Papua yang berusaha mempertahankan haknya. Seluruh warga Papua, menurut Gispa, menghadapi berbagai persoalan untuk bisa hidup di atas tanah mereka. Dia dan warga lainnya berharap agar masyarakat Indonesia tidak berhenti dengan membagikan unggahan “All Eyes On Papua”, tetapi melakukan dukungan secara nyata. Sehingga diperlukan pemahaman literatur sejarah, sosial, ekonomi, dan politik, serta menjalin hubungan perkawanan dengan orang Papua sebagai langkah nyata dalam mewujudkan solidaritas.

Di sini, pertanyaan lebih lanjut yang muncul ialah apakah aktivisme digital "All Eyes On Papua" mampu memberikan perubahan sosial? Nyatanya aksi yang dilakukan ini cenderung sebatas tren di media sosial tanpa dilandasi pemahaman dan sikap kritis terkait situasi yang sebenarnya terjadi. Mampukah gerakan ini membawa perubahan yang berarti bagi warga Papua jika hanya dilakukan di media sosial tetapi tidak diperkuat dengan dukungan nyata?

Artikel ini tidak bermaksud meragukan, melainkan lebih mempertanyakan apa yang dilakukan pengguna media sosial di balik aksi "All Eyes On Papua". Mampukah tren ini memberikan perubahan sosial dan mengubah situsi masyarakat? Apakah setelah tren ini berakhir, solidaritas terhadap masyarakat adat Papua juga akan berakhir? Jika demikian, tepatkah gerakan ini disebut sebagai aksi solidaritas, atau justru banalitas? Di sinlah saatnya kita berpikir dan merenungkan kembali terkait kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat adat Papua.

Artikel Lainnya

-

161830/08/2021

-

123721/06/2024

-

75711/03/2024

-

Fenomena Citayam Fashion Week dan Minimnya Keberadaan Ruang Publik yang Inklusif

71003/08/2022 -

Krisis Spiritual dan Derita Masyarakat Modern

287823/12/2021 -

Upaya Bersama Meningkatkan Minat Baca Anak Indonesia

130627/04/2021