Al-Farabi dan Konsep Kota Utama

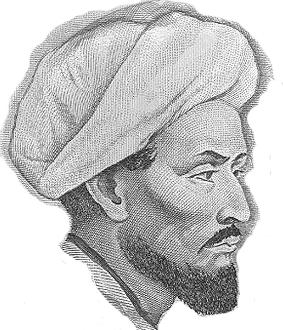

Al-Farabi adalah salah satu filsuf muslim yang terkenal. Ia lahir di Farab, Provinsi Transoxiana, Turkestan pada tahun 257 H/870 M. Nama lengkapnya ialah Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzalagh Al-Farabi. Ia memulai pendidikan dasarnya di Farab, sebuah kota yang mayoritas penduduknya bermadzhab Syafii’. Ia kemudian pindah ke Bukhara untuk memperdalam ilmu agamanya dan diangkat sebagai hakim setelah studinya selesai.

Namun, jabatan tersebut segera ditinggalkan saat mengetahui ada seorang guru yang mengajarkan filsafat, sebuah ilmu yang dasar-dasarnya telah dikenal Al-Farabi tatkala mempelajari ilmu kalam (teologi) dan ushul fiqih (prinsip yurispundensi). Ia tertarik kepada filsafat dan pergi ke Baghdad untuk mempelajarinya. Di sana ia berguru kepada Abu Bisyr Matta dan Yuhanna ibn Hailan, ahil filsafat Yunani aliran Alexandria.

Gairah belajar Al-Farabi memang sangat besar. Setelah belajar di Baghdad, ia melanjutkan Tholabul ‘Ilmi ke Konstatinopel setelah diajak oleh Yuhanna ibn Hailan. Sepulang dari sana, ia mencurahkan aktivitasnya pada belajar, mengajar dan menulis. Ia sengaja menghindari diri dari pertikaian politik dan konflik-konflik yang berbau sektarian dan agama.

Pada tahun 942, ketika situasi politik di Baghdad semakin keruh, ia memutuskan untuk pindah ke Damaskus yang berada di bawah kekuasaan Dinasti Ikhsidiyah. Namun, ia hanya sebentar di sana karena lagi-lagi terjadi pertikaian politik yakni, antara Dinasti Ikhsidiyah dengan Dinasti Hamdaniyah. Karena itu, Ia pergi ke Mesir dan tinggal selama beberapa tahun di sana. Setelah keadaan mulai membaik, ia kembali lagi ke Damaskus. Akan tetapi, tak lama kemudian ia pergi ke Aleppo untuk memenuhi undangan dari putra mahkota Dinasti Hamdaniyah yang bernama Saif Al-Daulah untuk mengikuti diskusi orang-orang terpelajar.

Di arena diskusi kerajaan tersebut, ia menunjukkan penguasaannya atas berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga banyak orang terkesima kepadanya, tak terkecuali Saif Al-Daulah. Ia kemudian kembali ke Damaskus dan menghabiskan hidup di sana. Ia meninggal dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di luar gerbang kecil yang berada di daerah bagian selatan.

Setelah membaca riwayat hidup singkat Al-Farabi tersebut di atas barangkali kita langsung berpendapat bahwa Al-Farabi adalah seorang yang apolitis. Ia lebih suka duduk di menara gading dan membangung teori filsafat yang melangit-langit, sehingga tak pernah peduli dengan kondisi sosial-politik masyarakatnya.

Namun, apakah demikian? Tentu saja salah besar. Al-Farabi justru adalah seorang yang sangat memperhatikan persoalan yang sedang terjadi di sekitarnya. Ia tahu kondisi politik saat itu begitu kacau, rusak dan kotor. Sehingga, ia merenungkan masalah itu dan berupaya untuk menemukan solusinya. Buktinya, ia menulis beberapa karya mengenai politik yang tentu saja sedikit banyak terinspirasi dari kondisi zamannya.

Mabadi Ara Ahl al-Madinah al-Fadhillah atau biasanya cukup disingkat dengan al-Madinah al-Fadhillah adalah salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang politik. Karya ini bukanlah suatu terjemahan atau adaptasi dari karya filsuf Yunani, sehingga, karya ini merupakan gagasan-gagasan orisinal Al-Farabi dalam bidang politik. Namun, dalam menulis karya ini, Al-Farabi banyak terpengaruh pada pemikiran Plato, Arsitoteles dan filsuf Yunani sebelum dan sesudah Plotinus.

Ada konsep menarik yang ditelurkan oleh Al-Farabi dalam karya tersebut yaitu gagasannya mengenai kota utama. Kota ini adalah kota yang diidealkan oleh Al-Farabi karena warga negarannya dapat menjalankan keutamaan (arete). Keutamaan yang dimaksud ialah keutamaan intelektual dan keutamaan moral.

Keutamaan intelektual ialah kemampuan manusia dalam mencurahkan akalnya untuk menggapai kebijaksanaan. Keutamaan ini bertolak pada rasio teoritis dan praktis. Rasio teoritis berfungsi untuk mengkontemplasikan ide-ide abstrak (fisika, matematika, metafisika dan sebagainya) dan mencapai Yang Ilahi. Sementara rasio praktis berfungsi untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dua rasio tersebut harus dijalankan bersama-sama, sehingga tidak ada yang namanya berat sebelah.

Sedangkan, keutamaan moral ialah kemampuan untuk memilih jalan tengah di antara dua hal yang ekstrem atau berlawanan (tawassuth). Misalnya, berani ialah karakter moderat dari nekat dan pengecut atau hemat ialah karakter tengah dari boros dan pelit.

Jika orang dapat menjalankan dua keutamaan tersebut, maka ia akan menjadi bahagia. Inilah yang diiingkan oleh Al-Farabi yakni, mengkonstruksi ide mengenai kota yang dihuni oleh orang-orang bahagia.

Namun, bagaimana cara mengakomodasi dua keutamaan tersebut dalam regulasi tatanan sebuah kota? Di sinilah letak krusialnya seorang pemimpin. Bagi Al-Farabi, seseorang yang dapat menjalankan dua keutamaan tersebut secara sempurna akan dipilih menjadi pemimpin. Tentu saja, hanyalah seorang filsuf yang dapat melakukan hal tersebut.

Sehingga, Al-Farabi menggemakan kembali ide Plato mengenai pemimpin filsuf. Namun, Al-Farabi menambahkan bahwa seorang pemimpin juga harus memiliki 12 kualitas alamiah yaitu; memiliki tubuh yang kuat dan tidak cacat, memiliki pemahaman yang baik, memiliki ingatan yang kuat, seorang yang cerdas, memiliki kemampuan retorika, mencintai ilmu pengetahuan, mencintai kebenaran kebenaran dan tidak suka berbohong, tidak berlebihan dalam hal makanan, minuman, seks dan menghindari berjudi, mencintai kemuliaan (honour/karmah) dan jiwa yang dapat dibanggakan, tidak mencintai uang atau harta, membenci kezaliman dan mencintai keadilan dan memiliki kehendak yang kuat untuk mewujudkan sesuatu yang ia pikir mesti dilakukan.

Dalam situasi krisis kepemimpinan seperti sekarang ini, kita membutuhkan kriteria pemimpin yang demikian. Pemimpin yang demikian pasti bisa membahagiakan rakyatnya.

Artikel Lainnya

-

105011/01/2021

-

43306/10/2024

-

79409/05/2023

-

Banalitas Relasi Aku dan Aku yang Lain

111331/01/2021 -

Kekerasan Pada Anak dan Gugatan Terhadap Nurani Kemanusiaan Kita

158516/02/2020 -

Eksploitasi Anak Pada Sinetron Suara Hati Istri

107303/06/2021